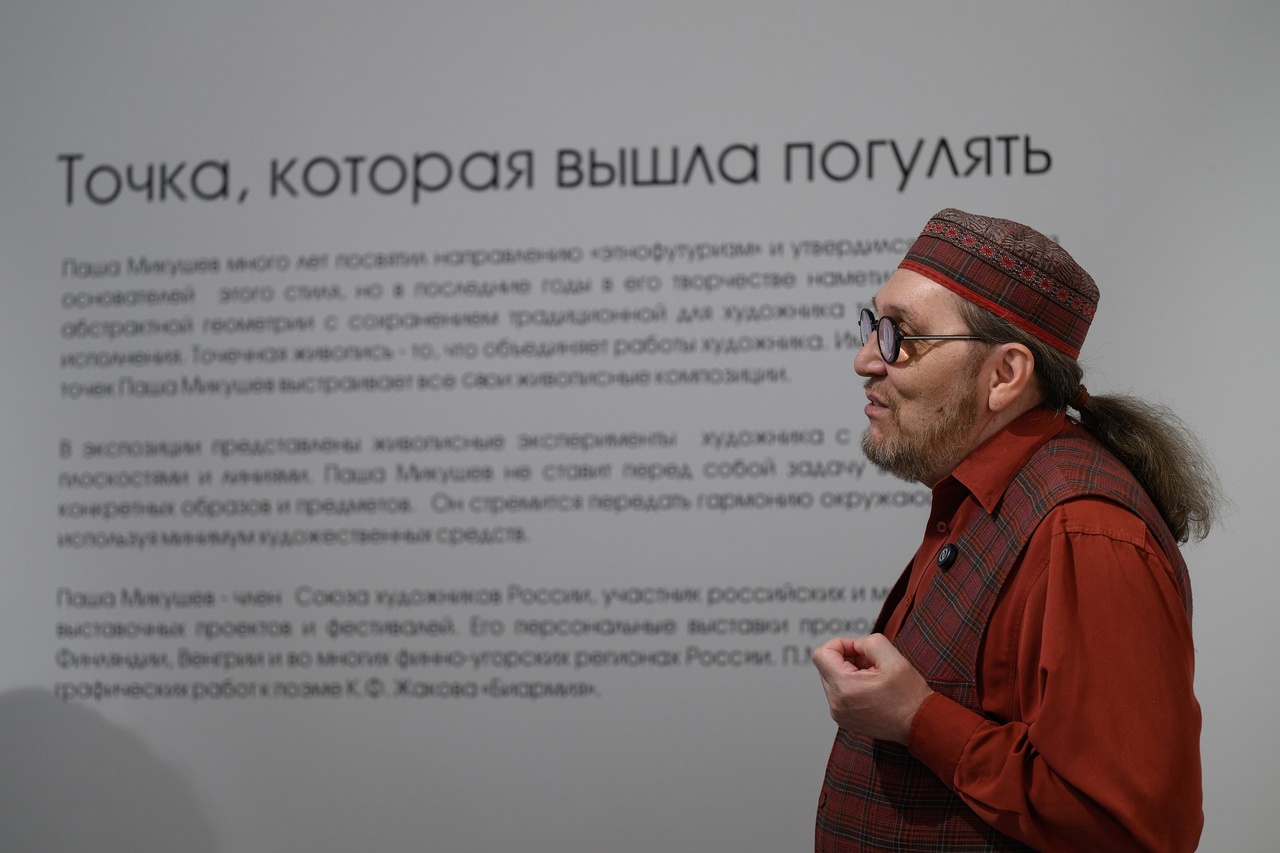

В Центре культурных инициатив «Югор» с 1 апреля открыта выставка сыктывкарского художника Павла Микушева.

Лет десять назад его имя упоминались исключительно рядом с Юрием Лисовским, будто речь шла о сиамских близнецах, а не о самостоятельных художниках. Оба мастера долгое время работали в одном направлении – этнофутуризм – и даже вполне заслуженно считались его гуру. Сегодня оба ищут себя в других течениях. Павел, к примеру, всерьез увлекся «геометрией пространства». Этностиль присутствует в его работах (те же прялки, пасы, малицы, лодки), но теперь в них больше эксперимента с формой и техникой. Мастер отказался от реалистического изображения действительности и увлечен поиском взаимодействия линий и точек.

Методом «точкования»

«Линия – это точка, вышедшая на прогулку». Так говорил Пауль Клее, немецкий художник-график, теоретик искусства, одна из крупнейших фигур европейского авангарда. В свое время он входил в объединение «Синий всадник», одним из основателей которого был другой, не менее известный художник Василий Кандинский. Наверное, можно сказать, что название своей выставки Павел позаимствовал у Клее – «Точка, которая вышла погулять». Кандинский же «подарил» ему идею о том, что линия – это череда последовательных точек на плоскости. Технику, в которой Павел Микушев работает сегодня, он сам называет «точкованием».

– Я сделал картину «Паша и Кандинский». Просто взял его характерные линии и переложил в свою цветовую гамму, –рассказывает Павел.–Фигуры и образы Малевича я наполнил этническими мотивами и орнаментикой. Получились не просто круги и овалы, а такой этносупрематизм.

«Хватит мучить, надо брать»

Сегодня Павел Микушев – признанный мастер. Он участник многих российских и международных выставочных проектов. Персональные выставки мастера проходили в Эстонии, Финляндии, Венгрии и во многих финно-угорских регионах России.

А между тем стоит напомнить забавный факт. В сыктывкарское училище искусств он поступил далеко не с первой попытки. Никак не удавалось ему правильно расставить запятые в обязательном сочинении.

Когда в 1986-м, уже отслужив в армии, в возрасте 24 лет он пришел на экзамены в четвертый раз, за настырного абитуриента в очках с толстыми линзами вступился Юрий Филипповский, набиравший в тот год свой курс живописцев. «Хватит уже парня мучить, надо брать», – сказал он.

Дайте ему стену!

Для дипломной работы Павел Микушев взял азбуку Стефана Пермского и стал, по сути, одним из первых ее популяризаторов. Также первым он создал сначала иллюстрации к поэме Каллистрата Жакова «Биармия», а затем декорации к одноименному спектаклю Национального музыкально-драматического театра.

По большому счету, работы Микушева и Лисовского уже много лет делают для узнаваемости Сыктывкара и в целом республики не меньше, чем когда-то тройка олимпийцев Сметанина – Бажуков – Рочев. Именно поэтому в столице Коми должна быть галерея с постоянной, а не временной экспозицией их работ. Это была бы настоящая достопримечательность столицы. Есть же именные музеи: Чюрлёниса в литовском Каунасе, братьев Васнецовых в Кирове, Дали в испанском Фигерасе…

Ну а пока такого музея нет, было бы здорово найти в городе хотя бы одну «свободную стену», которую мог бы расписать Паша Микушев. У него в этом большой опыт.

Выставка мастера в «Югоре» будет работать до конца апреля.

Лиля ВОВК.